みなさんこんにちは!

こが社労士パートナーズは、「創業」・「成長」・「承継」期の会社に強い社労士事務所です。

本記事では、特に「初めて就業規則を作成する会社」や「就業規則はあったけど、今まで作成しっぱなしの会社」に向けて、社労士自らが書いています。

この記事を読むことで、「法律だから仕方なく…」という受け身の姿勢から、「会社づくりのスタート(リスタート)」という前向きな意識に変わってもらえたら嬉しいです。もちろん、押さえるべき法的義務もきっちり解説します。

当事務所の一番の特徴は、就業規則をただ作って納品しないことです。従業員への丁寧な説明会まで含めて、すべてコミコミの料金でご提供します。完成後を想像してみてください。「労務のややこしい規定を従業員へ説明できる気がしない…」、「従業員からの質問に答えられないかも…」といったご不安があれば、ぜひ以下バナーをクリックして、内容をご覧ください。

この記事の執筆者

古賀 泰成(こが たいせい)

こが社労士パートナーズ

代表社会保険労務士

法政大学 経営学部卒業。

自動車メーカーで、国内外の営業・物流改善で7年勤務。その間に社労士資格を取得。

数年の事務所勤務の後に開業。小規模事業~中小企業までの支援実績。

就業規則の周知は義務。しないとどうなる?

内容が無効になるリスク

就業規則は、労働基準法で「従業員にちゃんと知らせること」が義務づけられています。法律の表現はシンプルですが、実際には「知らせていなかったから就業規則は無効」と判断された裁判例もあります。つまり、きちんと周知しておかないと、いざというときに会社側が不利になってしまう可能性があります。

特にトラブルになりやすいのが、「減給」「降格」「懲戒」に関することです。これらは普段の業務ではあまり意識されませんし、会社も従業員も「自分には関係ない」と思いがちです。でも、いざ問題が起こると、「そんなの聞いてない!」「いつ決まったの?」といった声が上がりやすくなります。そこから就業規則の周知まで問題になってしまうケースもあります。

なお、「解雇」については、周知の有無よりも、解雇の理由や手続きの適切さなど、別のポイントで争いになることが多いです。

こが社労士パートナーズ代表 古賀

こが社労士パートナーズ代表 古賀逆に、合理的な内容でしっかり周知されていれば、従業員が「同意していない」と言っても、会社のルールとして適用することができます。

監督署から厳しく見られ、悪質だと罰則を科される

就業規則の周知は、社内だけの話ではありません。労働基準監督署などの行政からも、しっかりチェックされるポイントです。特に従業員が10人以上いる会社では、監督署による調査の際、最初に確認されるのが就業規則です。

このときに、「あれ?どこに置いたっけ…」とバタバタしてしまうと、監督官から是正や指導が入ることも。事前に調査の連絡があるケースもありますが、突然訪問されることもゼロではありません。

実際、私の経験では、従業員が10〜20人程度の会社でも調査が入ったことがあります。なお、対応が悪質だと判断された場合は、30万円以下の罰金といった罰則が科されることもありますので、注意が必要です。

30万円は、会社規模によっては小さい額かも知れません。ただ罰則が科されると、公表されるリスクも上がります。公表されると、採用に響くこともあります。

周知の具体的なやり方

周知には3つの方法がある

では、どうすれば「周知した」と言えるのでしょうか?

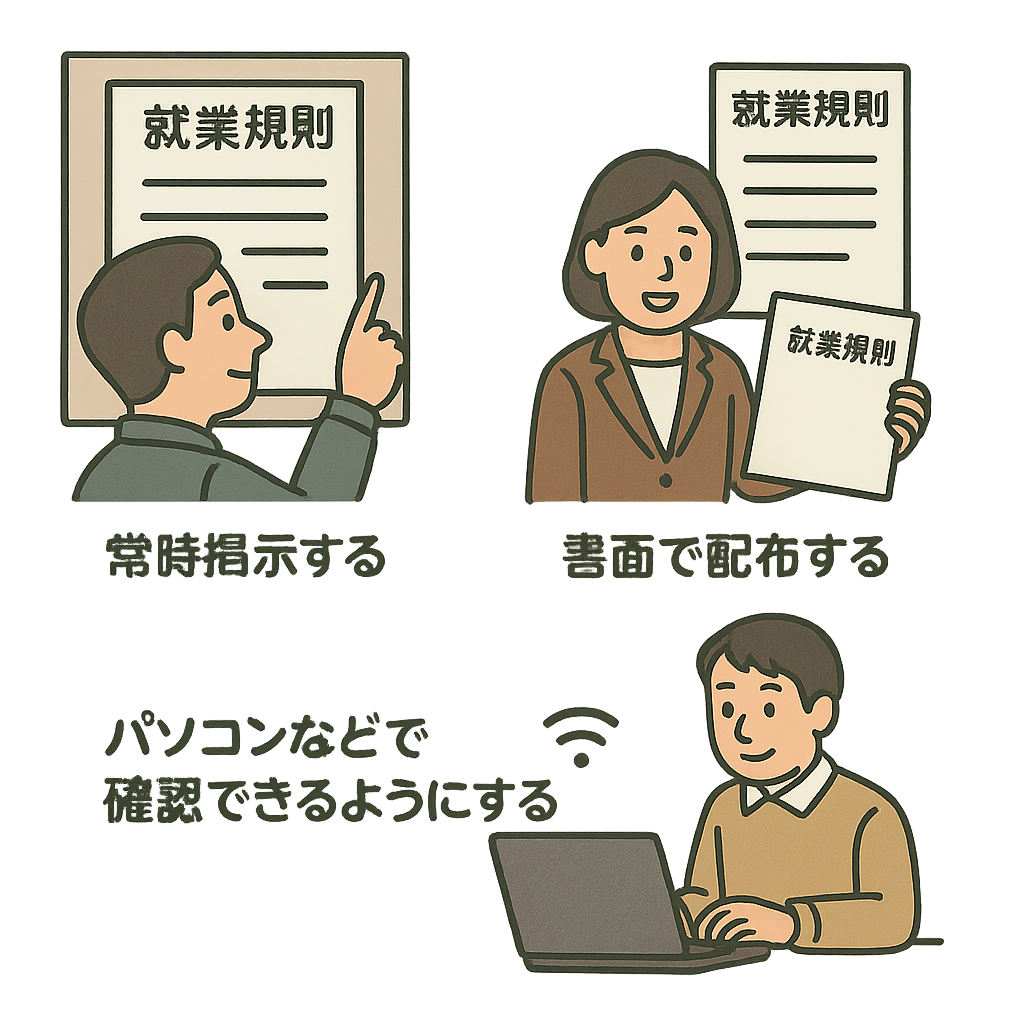

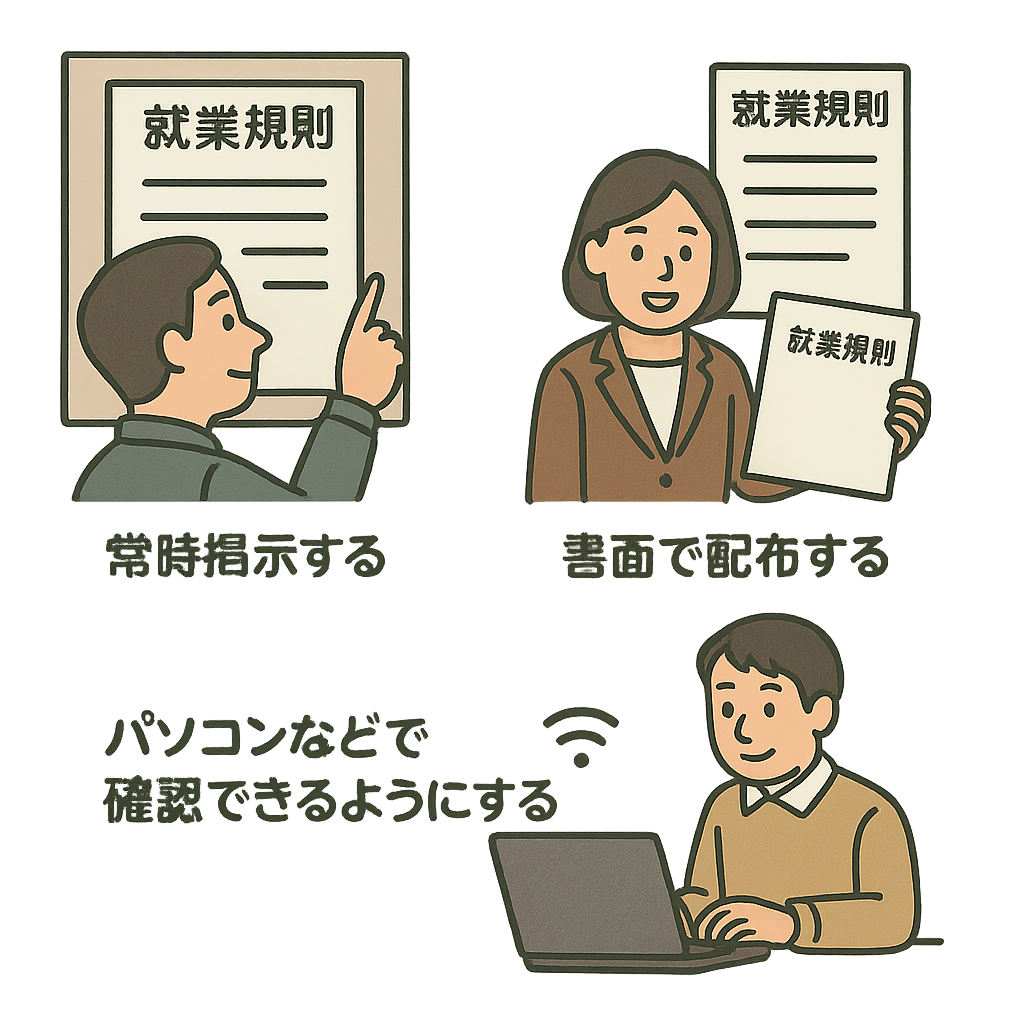

次の3つのいずれかの方法で行っていれば、周知されていると見なされます。

- 社内に常時掲示するか、備え付けておく

誰でもすぐに見られる場所に、物理的に設置する方法です。「いつでも見られる状態」であることがポイントです。 - 書面で従業員に配布する

印刷したものを配布し、従業員が受け取ったことが確認できれば、周知したことになります。 - パソコンなどでいつでも確認できるようにする(電子データ化)

社内ネットワークやクラウドなどで、従業員が自由にアクセスできる状態にしておけばOKです。ただし、アクセス方法が分かりにくい場合などは、周知とは認められないこともあるので注意が必要。

ここまで行うとかなり良いですが、更にリスクを減らすなら、従業員から「周知していない」とは言わせない一工夫も大事です。記録を取っておいたり、サインをもらうと尚いいでしょう。

義務やリスクの話が多くなりました。こが社労士パートナーズでは、逆の発想で、この就業規則を活用した、従業員とのコミュニケーション促進を提供します。詳しくは後半で解説します。

周知のタイミングは、特に決められてない

就業規則の周知タイミングは、特に決められていません。10人以上の会社だと、就業規則は以下の流れで、進めていきます。タイミングとして多いのは③の後です。②前後での変更の可能性も考慮し、③で内容が確定してから周知するためです。

- 就業規則を作成する

- (10人以上の場合は)従業員の代表に意見を聞く。意見書に署名をもらう。

- (10人以上の場合は)労働基準監督署へ届け出る。

→ここで周知が多い

ちなみに、②は意見を聞きますが、反映させる必要はありません。また③で労働基準監督署は、内容のチェックまでは行いません。よって①~③を通して、会社が責任をもって、就業規則を作成することになります。

10人未満の会社も周知が義務?

10人未満の会社は、労働基準監督署への届出義務はありません。しかし、就業規則を有効にするには、周知をしなければいけません。

参考:人数の数え方は、以下に詳しくまとめています。

【就業規則】常時10人以上とは?届出義務が発生するケースと注意点まとめ

ちなみに、従業員が10人未満の会社でも、就業規則を作る意味はあります。

就業規則を作るメリット

- 就業規則があることで初めて有効になるルールがある

✓ 1ヵ月単位の変形労働 ✓ 変形休日制 ✓ フレックスタイム ✓ 振替休日、

✓ 配置転換 ✓ 懲戒 ✓ 降給 ✓ 休職 - 個々の契約だと、煩雑になりやすい規定をまとめて管理できる

✓ 秘密保持契約 ✓ SNS規定 ✓ 競業避止 ✓ テレワーク規定 ✓ 通勤規定 - 一部の助成金では、就業規則の整備が支給の条件になっている

- 社内や求職者への信頼性の向上

上記④ですが、近年では、インナーマーケティングという概念があります。従来のマーケティング(外部や市場)ではなく、従業員向けに、情報発信して、自社価値を高めることです。継続的な情報発信が必要ですが、就業規則も活用できます。

周知の対象従業員は

就業規則の周知は、会社で働くすべての従業員が対象です。正社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれます。ただし、派遣社員については少し違います。派遣を受け入れる会社は、周知の義務がありません。派遣社員には派遣元の会社の就業規則が適用されるためです。

就業規則の変更時は?

変更も、周知が必要です。また従業員側へ不利に変更する場合は、以下のどちらかを満たす必要があります。

- 従業員から合意を得る

- 変更が合理的である

不利の程度、変更の必要性、変更後の相当性、従業員との交渉状況などで判断。

(番外編)就業規則だけではない!周知が必要なルール。

すべての会社には、育児や介護をしながら働く従業員に対して、育児・介護休業に関する制度を個別に周知・意向確認する義務があります。

これは、2022年の法改正(育児・介護休業法の改正)によって新たに加わったルールです。現時点では罰則はありませんが、対応が進んでいない企業も多く、まだ十分に世の中に浸透していません。

ただし、上で紹介したインナーマーケティングの観点からも、会社と従業員の間の丁寧なコミュニケーションは大切です。特に、育児や介護といったライフイベントを支える制度については、信頼を得られるチャンスだと考えましょう!

これは別記事にて解説予定です。

就業規則を周知しない会社には、理由がある

作成前に知りたい、就業規則の実情

就業規則を周知しない経営者に理由を聞くと、「実際には多くの従業員が読まないから」「制度をきちんと伝えると、権利ばかり主張されるのでは?」という答えが大半です。

また、周知をしても「保管場所だけ伝える」会社も多いでしょう。

ただ、これではせっかく時間とコストをかけて作った就業規則が、十分に活かされていないとも言えます。専門家に依頼すれば、作成費用は10万円以上かかることも珍しくありません。にもかかわらず、社内でほとんど読まれず、形だけになってしまっているのは、非常にもったいないです。

せっかくの就業規則を最大限に活用するには?

共有の場を設けて、会社を“組織”として再スタート

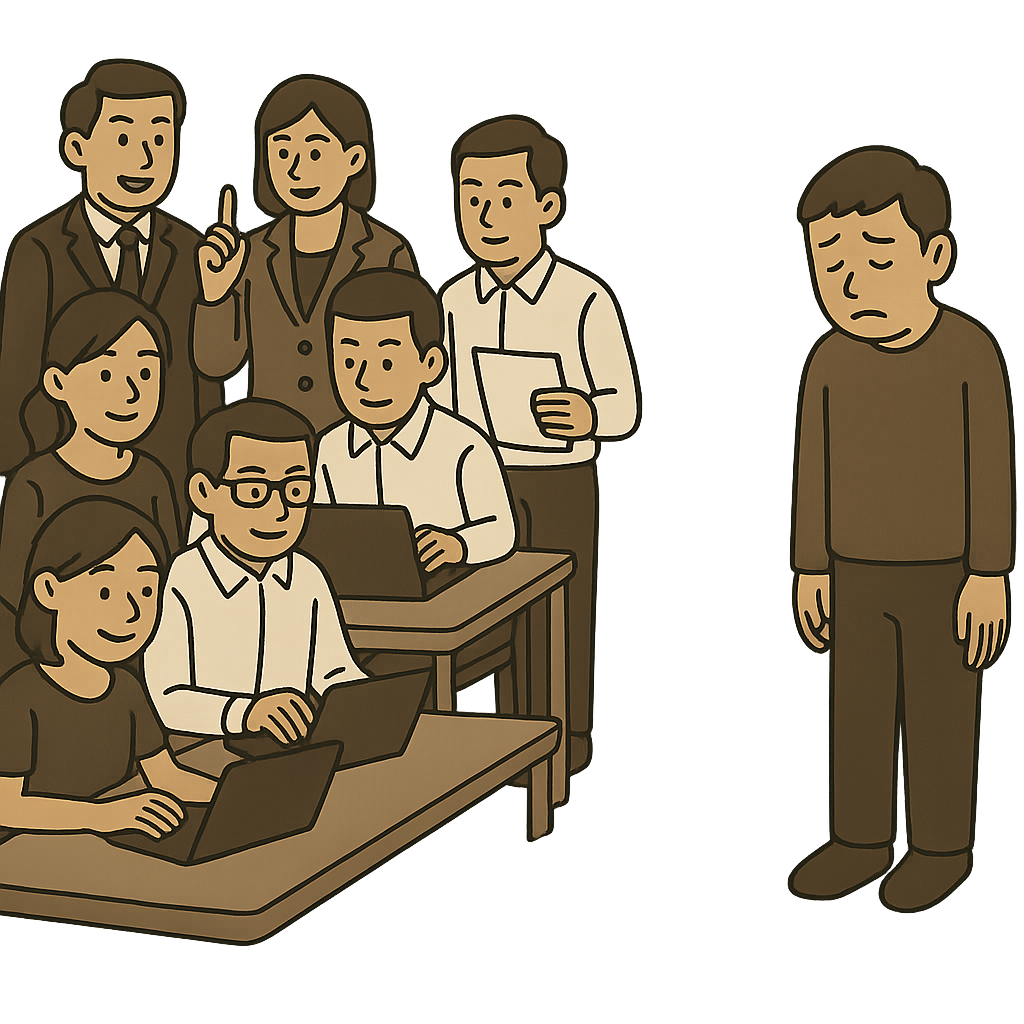

就業規則を作成する会社は、従業員が増えて、気軽にコミュニケーションが取りづらくなる時期です。社長自身や、昔からいる従業員には、従来の“家族”や“仲間”といった意識が根強く残りがちですが、コミュニケーションの「取り残され社員」が出始めます。そんな中で、会社を“組織”として再スタートさせるという、意識の切り替えが必要です。

そんな中、組織としての再スタートを切るうえで最適なのが、就業規則の内容について、共有会を設けることです。大事なのは、制度の説明をするだけでなく、「代表取締役のビジョンを直接語る」、「現在の組織課題を共有し、従業員へ当事者意識を持ってもらう」、「昔からいる社員も、再スタートの意識付けをしてもらう」などの時間を準備することです。

ある研究では、一人が管理できる人数は、5~7人と言われています(スパン・オブ・コントロール)。就業規則の届出義務が発生する”10人以上”の根拠にもなっています。こういったことからも、組織づくりと就業規則は、繋がっているといえます。

“共有の場”を設定するコツ

共有の場を設定する上で、コツがいくつかあります。

- 説明のポイントを絞る

懲戒、有給休暇の申請ルール、秘密保持など。 - 質問は後で受け付ける

声の大きな従業員が、質問をエスカレートさせると、他従業員にも影響します。

アンケート形式で回収して、会社としての見解を統一してから、回答します。 - 第三者から、社長の思い・ビジョンを語ってもらう

社長の思いを伝える場合に、自ら語るのではなく、第三者から語ってもらうことで、説得力が変わってきます。社外へのPRで、口コミが重要なのと同じです。

所要時間は1時間程度です。従業員の中に、リーダーや管理職がいれば、事前に共有しておいても良いでしょう。

共有会の設定は、承継前後にも有効!

会社を承継する・されるタイミングでも、この「共有の場」は大きな意味を持ちます。

ただし、単に就業規則を説明するだけでは、従業員に「で、何が変わるの?」と思われてしまうこともあります。

だからこそ、「何が変わるのか」「何がこれまで通りなのか」を明確に伝えることが大切です。

それができれば、この場は単なる説明ではなく、「新たな体制がここから始まる」という意識づけのきっかけにもなります。

「作るだけで終わらせない就業規則」とは?

いまだけ無料、就業規則の説明まで、社労士が実施

こが社労士パートナーズでは、就業規則を「作って終わり」にしません。

今なら期間限定で無料*にて、従業員への説明(共有の場)まで、代表社労士(私)が貴社で実施します。

*従業員へ不利に変更する場合は、無料適用外となります。

さらに、以下の内容もサービスに含まれています。

- 就業規則に関連する、労務相談の実施

運用に関する不安や、実務上のポイントなど、気になる点を事前に解消できます。 - 説明資料をカスタマイズしてお渡し

既存の説明資料をカスタマイズしながら、会社に合わせて、個別に調整してお渡しします。 - 社長のビジョンや想いを“伝える場”にするための壁打ち・構想サポート

共有会の内容やトーンをどうするかなど、事前に社長と一緒にアイデアを整理します。実施の最終判断や構成は会社にお任せするので、無理なく導入できます。

上記のサポートは、東京都近郊であれば対面での実施が可能です。

それ以外の地域につきましては、交通費のご負担またはオンライン対応となります。

*ご注文が重なった場合は、作成から説明までに1ヵ月ほどお時間をいただく場合があります。また、料金は、16万円〜(税別)となります。できれば顧問契約もして頂けると、割引価格が適用できます。

詳しい内容や流れについては、下記のバナーをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

「”組織”としての再スタート」――その第一歩を、こが社労士パートナーズと一緒に始めてみませんか?迷っているなら、まずはご相談だけでも構いません。

会社のフェーズや方針に合わせた“ちょうどいいかたち”をご提案します。